一季度以来,全县上下在县委县政府坚强领导下,忠实践行“八八战略”,奋力打造“重要窗口”,进一步巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,科学精准实施宏观调控,一季度我县城乡居民收入实现两位数的增长。

一、城乡居民收入两位数增长

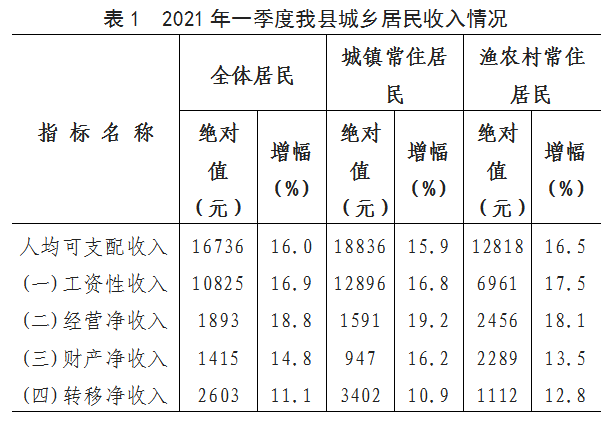

住户调查显示,一季度岱山县全体居民人均可支配收入16736元,同比增长16.0%,两年平均增长8.0%。分城乡看,城镇居民人均可支配收入18836元,同比增长15.9%,两年平均增长8.3%;农村居民人均可支配收入12818元,同比增长16.5%,两年平均增长6.2%。四大项收入构成同步实现快速增长。

(一)工资性收入快速增长。一季度岱山全体居民人均工资性收入10825元,同比增长16.9%,占可支配收入比重为64.7%,主体地位稳固。其中城镇居民人均工资性收入12896元,同比增长16.8%;渔农村居民人均工资性收入为6961元,同比增长17.5%。工资性收入稳定增长源自经济因素和政策因素的双重带动,2021年一季度,全县实现GDP总量100.2亿元,首次突破百亿大关,同比增长33.3%。同时随着新冠疫情防控常态化和“六稳”“六保”工作的不断推进,全县工业企业产能不断提升,企业效益持续向好,也将促进各行业工人工资收入的不断提升,促进居民工资性收入增长。

(二)经营净收入强势回升。一季度岱山全体居民人均经营净收入1893元,同比增长18.8%,占可支配收入比重为11.3%。经营净收入强势回升,去年同期下降2.0%,与2019年一季度相比,两年平均增长7.9%。其中城镇居民人均经营净收入1591元,同比增长19.2%;渔农村居民人均经营净收入2456元,同比增长18.1%。经营净收入的增长主要有以下原因:一是企业经营形势向好,在岱外来务工人员就地过节、企业复工复产及时,经营收入增长较快;二是消费市场进一步复苏,一季度,全县社会消费品零售总额同比增长16.3%,全县限额以上住宿业和餐饮业营业额同比分别增长63.4%和173.6%;餐饮、零售、娱乐业经营户经营时间同比增加一个月(去年同期受疫情影响的餐饮、娱乐行业),经营收入大幅提升。三是县委县政府大力优化营商环境,陆续出台税费减免、审批松绑等鼓励、扶持民营经济发展的政策措施,有效减轻了小微企业负担,对充分释放民间资本、鼓励自主创业、促进民营经济持续快速发展起到了积极作用。

(三)财产净收入增长较快。一季度岱山全体居民人均财产净收入1415元,同比增长14.8%,占可支配收入的比重为8.5%。房租收入和利息、红利收入是居民财产收入的主要来源。一是房租保持稳定增长。部分外来务工人员留岱过年,房屋续租带动居民房租收入增长。二是居民理财意识和能力日益增强,存款增长较快,家庭投资渠道不断拓宽。3月末,全县金融机构存款余额中住户存款161.99亿元,增长12.9%,一定程度上反映了居民财产性收入的增长。随着居民存款的增加,可用于投资理财的资金增多,利息、红利不断增长,为居民财产性收入增长提供支撑。

(四)转移净收入稳定增长。一季度岱山全体居民人均转移净收入2603元,同比增长11.1%,占可支配收入的比重为15.6%,是居民可支配收入中仅次于工资性收入的重要组成部分。转移净收入实现稳定增长主要得益于社会保障的提标扩面,推动了养老金和离退休金收入的快速增长,根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于2020年调整退休人员基本养老金的通知》(浙人社发〔2020〕35号)精神,调整退休人员基本养老金,普遍提升了居民养老金收入水平。以及失土转社保人员陆续开始领取养老金,也进一步促使转移性收入的增长。

二、后势预测

疫情影响因素将逐季恢复。受疫情影响,去年一季度居民可支配收入基数偏低,从去年二季度开始,居民增收形势逐步好转,居民收入逐季恢复,去年低基数的影响将逐渐减少。预计从三季度开始增速会放缓,全年收入增速将跟随全省全市步调,呈现“前高后稳”的走势。

三、措施与建议

(一)深化数字赋能,形成增收推进合力。涉及居民收入调查的有财政、人社、农业、民政、国土等相关职能部门,应创建公共数字统一平台,及时将涉及居民增收的政策性文件或国家、省、市、区相关惠民政策公开发布、及时提供,增加公众知晓率,为合理评估岱山县城乡居民可支配收入水平提供有效的参考依据。乡镇要按调查方案规定的职责分工,梳理区域内记账户分布、收入情况,明确调查工作任务,以数据质量为中心,充分利用网格化管理,精细管理住户调查户,压实责任,指导辅助调查员开展工作,加强访户沟通,确保收支数据的真实性。

(二)坚持就业导向,多渠道高质量稳就业。一是“线上线下”强化就业招聘服务。线上,继续加强就业招聘等线上招聘求职服务平台的建设和宣传,线下,积极开展各类招聘活动,促进企业和求职者有效对接。二是加大职业技能培训。运用“互联网+培训”,加大线上培训力度,创新培训内容和培训模式,不断提升广大劳动者技能水平,努力实现更高质量和更充分的就业。三是实施更加积极的就业政策。加强帮扶,鼓励支持高校毕业生、退役军人、城镇就业困难人员等重点群体多渠道灵活就业。

(三)抓好惠民政策,统筹城乡发展。应建立人社、民政、农业农村等相关部门多层次社会集中保障体系,通过完善社会保障制度、提高保障待遇水平等,提升惠民政策覆盖面和民众获得感,使得居民收入得到良性增长。发挥各类政策性补贴的杠杆作用,例如规模种粮补贴、耕地地力保护补贴等,更好发挥社会保障“托底”和“减震”作用。