2019年,我县牢牢把握稳中求进工作总基调,坚持打好“五大会战”、建设“四个岱山”,经济持续稳定发展,城乡居民收入稳步增长,生活品质不断提高。

一、城乡居民收入总体情况

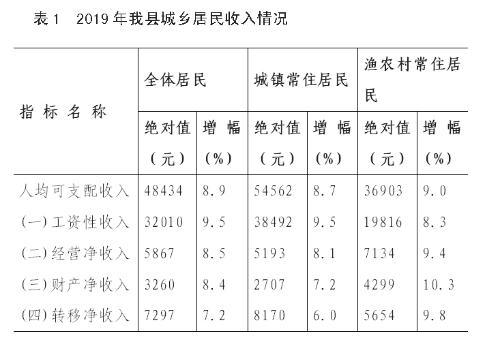

住户调查显示,2019年岱山县全体居民人均可支配收入48434元,同比增长8.9%。分收入来源看,人均工资性收入32010元,增长9.5%,贡献率为69.8%;人均经营净收入5867元,增长8.5%,贡献率为11.5%;人均财产净收入3260元,增长8.4%,贡献率为6.4%;人均转移净收入7297元,增长7.2%,贡献率为12.3%。

分城乡看,城镇常住居民人均可支配收入54562元,同比增长8.7%;渔农村常住居民人均可支配收入36903元,同比增长9.0%。

1.工资性收入刚性增长。2019年,我县城镇常住居民人均工资性收入38492元,同比增长9.5%,是收入增长的第一位拉动因素,贡献率高达76.4%,拉动可支配收入增长6.6个百分点,比上年同期提升1.9个百分点。渔农村常住居民人均工资性收入为19816元,同比增长8.3%,贡献率达50.1%,拉动可支配收入增长4.5个百分点,工资性收入呈刚性并较快增长。工资性收入稳定增长源自经济因素和政策因素的双重带动,2019年我县实现地区生产总值248.3亿元,按可比价计算,同比增长22.7%。再加上受市场劳动力价格上升拉动工资水平整体上浮的影响,在岗职工工薪收入稳定增加。同时,随着机关事业单位工作人员年终、考核等奖金的增加,有效促进了城乡居民的人均工资性收入水平的提高。

2.经营净收入快速增长。2019年,我县城镇常住居民人均经营净收入5193元,同比增长8.1%,比上年同期提升2.2个百分点;渔农村常住居民人均经营净收入7134元,同比增长9.4%,比上年同期提升1.5个百分点。主要是陆续出台税费减免、审批松绑等鼓励、扶持民营经济发展的政策措施,有效减轻了小微企业负担,对充分释放民间资本、鼓励自主创业、促进民营经济持续快速发展起到了积极作用。

3.财产净收入较快增长。2019年,我县城镇常住居民人均财产净收入2707元,同比增长7.2%;渔农村常住居民人均财产净收入4299元,同比增长10.3%。主要是城乡居民收入的增加,消费理念提升、投资意识增强、家庭投资渠道逐渐拓宽,居民理财能力日益增强,居民把更多节余收入投向其他领域。出租房屋租金也持续走高,带动房屋虚拟租金和出租房屋租金收入上涨。

4.转移净收入平稳增长。2019年,我县城镇常住居民人均转移净收入8170元,同比增长6.0%;渔农村常住居民人均转移净收入5654元,同比增长9.8%。转移净收入增长最主要的原因是社会保障的提标扩面,推动了养老金和离退休金收入的快速增长,今年以来,根据《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅关于2019年调整退休人员基本养老金的通知》(浙人社发〔2019〕38号)精神,调整退休人员基本养老金,普遍提升了居民养老金收入水平。以及失土转社保人员陆续开始领取养老金,也进一步促使转移性收入的增长。

二、居民收入需关注的问题

1.居民收入持续增长动力不足。随着岱山居民收入的基数逐年变大,持续较快增收压力加大。全年全体居民人均可支配收入已达48434元,每增长一个百分点需人均收入增加约480元。GDP的增长对收入的拉动作用不明显,2019年全县全体居民收入同比增长8.9%,其中城乡居民收入增速分别为8.7%和9.0%,分别低于同期GDP增速14.0和13.7个百分点。

2.工资性收入增长难度加大。工资性收入占居民收入的比重近七成,因此工资增加速度一直是居民增收的第一引擎,然而,随着工资基数的不断提高,企业用工成本不断上涨,要维持长期高速增长难度逐年加大。

3.转移净收入增长难度较大。转移净收入中有七成为养老金收入,当前养老金增速已回落至5%左右,且有进一步下调空间。另外柴油补贴等惠农补贴逐年下降,致使转移净收入增长难度较大。

4.疫情对居民增收影响较大。随着1月下旬以来“新冠肺炎”疫情蔓延至全国,各地都采取了严格的控制人口流动、关闭商户、延迟企业复工等措施,经济发展受到一定冲击,给城乡居民就业带来一定影响,导致第二季度城乡居民增收也面临压力,需要引起关注。

三、促进城乡居民增收的几点建议

1.稳就业,拓宽增收渠道。健全劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业相结合的机制,创造平等就业机会,提高就业质量;借助最低工资标准以及行业工资指导线等方式,逐步、分阶段引导和鼓励低收入行业劳动报酬的提高。在此前提下,积极引导居民逐步树立新的就业观念,鼓励其多渠道获取工资之外的其它劳动收入,不断优化城乡居民的收入结构,通过多种途径提高城乡居民的收入水平。

2.优化营商环境,激发市场活力。鼓励创业创新,加快企业转型。服务业作为国民经济的重要组成部分,在社会经济中扮演着重要角色,积极发展现代服务业能够有效促进居民增收。围绕产业兴旺这个中心,以产业融合为指引,加快发展加工流通、休闲旅游、电子商务等农村现代服务业。建设一批特色农村、“网红”农村,以古镇古村、山水民宿、亲子采摘、摄影基地、疗养圣地等形式,因地制宜开发农村优势项目,运用直播、微信公众号、网络推文等新媒体形式进行包装宣传,形成相应的产业链、就业链,配套相应的农产品加工企业、电子商务销售团体,全面建成特色农村,提高居民增收能力。

3.规范资本市场,盘活财产收入资源。通过创新金融体系、强化投资理财渠道监管、规范交易方式、探索网络交易模式,让居民拥有更为多样的金融理财工具和产品。同时持续深化农村产权、土地等多领域综合改革,有效盘活农村农民资产,赋予农民更多财产权利。

4.抓好惠民政策,在完善社会保障体系上下功夫。一是要逐步提高新型农村养老保险的待遇,缩小城乡保障差距,切实保障失地农民的合法权益,确保符合“农转保”条件的失地农民及早转轨。同时,要创造条件逐步扩大城镇职工基本养老保险在农村地区的覆盖面,让更多农民享受改革发展的红利。二是加快农村医保、大病救助、扶贫健康保险等医疗救助政策兑现,确保资金及时足额发放到位。三是要大力支持农业生产将蔬菜、畜禽、蛋奶等农产品生产纳入农业政策性补贴范围,扩大农业保险性保险覆盖面。